新築マンションでの新しい生活は、真新しい床の美しさとともに始まることでしょう。しかし、その輝きを長く保ち、傷や汚れから守るためには、適切なフロアコーティングが欠かせません。大切なペットとの暮らしで床の傷つきを心配されている方や、プロに頼むと高額だからとDIYを検討されている方もいらっしゃるかもしれませんね。

どのようなフロアコーティングを選べば良いのか、自分で施工すべきか、それともプロに任せるべきか、多くの疑問があることと思います。この記事では、新築マンションの床を美しく、そして長く維持するために、初心者の方でも失敗しないための「5つのコツ」を詳しくご紹介します。ガラスのような光沢感を求める方から、ペットに優しい床を目指す方まで、最適なフロアコーティングを見つけるための具体的なヒントが満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

なぜ新築にフロアコーティングが必要なのか?

新築マンションの床は、引き渡し時には美しい状態ですが、何もしなければ日常生活の中で少しずつその輝きが失われていきます。フロアコーティングは、単に床をきれいに保つだけでなく、将来的なメンテナンスの手間やコストを削減し、住まいの価値を長期的に守るための有効な手段です。傷や汚れから大切な床を守り、日々の掃除を楽にし、さらには部屋全体の印象を上げるフロアコーティングの必要性について、詳しく見ていきましょう。

傷や汚れから大切な床を守る

新築のフローリングは、見た目はきれいですが、実際には非常にデリケートです。家具のわずかな移動や物を落としたときの衝撃、お子様のおもちゃによる摩擦、そして特にペットの爪によるひっかき傷など、日常生活には床を傷つける要因がいたるところに潜んでいます。これらのダメージは一度ついてしまうと、元の状態に戻すのは困難で、場合によっては高額な補修費用が発生することもあります。

フロアコーティングは、フローリングの表面に強固な保護膜を形成することで、これらの外的要因から床材本体を守ります。まるで透明なバリアのように機能し、物理的な衝撃や摩擦を直接床材に伝えないため、傷やへこみがつきにくくなります。特に、ペットのいるご家庭では、コーティングによって爪のひっかき傷が大幅に軽減され、床の美しさを長く維持することができます。

さらに、コーティング層は飲みこぼしや食べこぼしなどの液体汚れが床材に染み込むのを防ぐ効果もあります。これにより、シミの発生を抑制し、床の変色や劣化を防ぎ、新築時の美しい状態をより長く保つことにつながります。

日々の掃除が格段に楽になる

コーティングされていないフローリングは、木材特有の微細な凹凸があるため、ホコリやチリ、皮脂汚れなどが入り込みやすく、一度付着すると除去に手間がかかります。特にキッチンの油汚れやリビングの足跡などは、こまめに掃除をしないと徐々に蓄積し、床全体が黒ずんで見える原因にもなります。

フロアコーティングを施すと、床表面が滑らかで均一な層で覆われるため、汚れが固着しにくくなります。これにより、ホコリや髪の毛などはフローリングワイパーや掃除機で簡単に除去でき、液体汚れもサッと拭き取るだけで清潔な状態を保てます。例えば、食べこぼしやペットの粗相も、コーティングされていない床に比べて格段に拭き取りやすくなります。

この手軽さは、忙しい日々を送る現代のライフスタイルにおいて、非常に大きなメリットです。掃除にかける時間と労力を大幅に削減できるため、家事の負担が軽減され、ご自身の時間や家族との時間をより有意義に使えるようになります。日常的なお手入れが簡単になることで、常に清潔で快適な居住空間を維持することが可能になります。

美しい光沢で部屋の印象をアップさせる

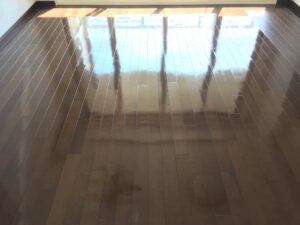

フロアコーティングは、床の保護や掃除のしやすさだけでなく、住空間の美観を大きく向上させる効果があります。特にガラスコーティングのような透明度の高いコーティングを施すと、まるでガラスのような深みのある光沢感が床全体に広がり、部屋の印象を一変させます。

床が美しく輝くことで、室内に光が反射し、部屋全体が明るく、広く感じられるようになります。これは視覚的な効果だけでなく、空間に高級感と清潔感をもたらし、住まいの品格を高めることにもつながります。新築マンションの洗練されたデザインに、さらに磨きをかけることができるでしょう。

単なる床の保護に留まらず、美しい住まいで暮らすことは、日々の満足感や精神的な充足感をもたらします。朝、目覚めてきれいに輝く床を目にしたり、来客時に「素敵な床ですね」と褒められたりすることは、心理的な資産価値を高めることにもつながります。フロアコーティングは、物理的な価値だけでなく、住む人の心にも豊かな彩りを添える投資と言えるでしょう。

【コツ1】ライフスタイルに合うフロアコーティングの種類を選ぶ

フロアコーティングと一口に言っても、実はさまざまな種類があります。それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なり、ご自身のライフスタイルや理想の住まいに合わせて選ぶことが、失敗しないための最初の、そして最も重要な一歩となります。ご予算、どのくらいの耐久性を求めるか、どのようなデザイン性を重視するかといった基準はもちろん、特にペットを飼っている場合は、滑りにくさや安全性も考慮に入れる必要があります。

このセクションでは、代表的なフロアコーティングの種類をご紹介し、それぞれの特性を詳しく解説します。新築マンションの床を美しく保つために、ご自身の状況にぴったりのコーティングを見つける参考にしてください。

ガラスコーティング:美しい光沢と高い硬度

ガラスコーティングは、その名前の通り、ガラス成分を主成分とした塗料を塗布することで、床に透明感のある美しい光沢と高い硬度をもたらすフロアコーティングです。新築マンションの床に「ガラスのような光沢感」を求める方にとっては、まさに理想的な仕上がりと言えるでしょう。非常に硬い塗膜が形成されるため、日常的な摩擦による傷に強く、床の美観を長期間維持するのに役立ちます。

また、汚れも落としやすい性質があり、日々の掃除が格段に楽になります。メイプル社では1番人気のフロアコーティングです。

シリコンコーティング:滑りにくさに優れる

シリコンコーティングは、フロアコーティングの中でも特に「適度な滑りにくさ(防滑性)」に優れている点が大きな特長です。この特性は、ペットを飼っているご家庭にとって非常に重要なメリットとなります。ガラスコーティングのようにツルツルしすぎず、かといって摩擦が大きすぎることもないため、ペットの足腰への負担を軽減し、フローリング上での転倒リスクを低減する効果が期待できます。元気いっぱいの小型犬から大型犬まで、すべてのペットが安心して過ごせる環境作りに貢献するでしょう。

さらに、シリコンコーティングは耐水性や撥油性も備えており、日常のお手入れも比較的簡単です。汚れがつきにくく、水拭きでサッと拭き取れるため、日々の掃除の手間を減らすことにもつながります。ペットとの暮らしを快適にしたい方、安全性を重視しつつコストも考慮したい方にとって、シリコンコーティングは非常に魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。

UVコーティング:速乾性と高品質なツヤ

UVコーティングは、その名の通り「UV(紫外線)照射」によって特殊な塗料を硬化させるフロアコーティングです。最大の特長は、施工後に紫外線を照射することで瞬時に塗膜が硬化する速乾性で、施工後すぐに床を使用できるため、新築マンションの引き渡し後、引っ越しを急ぐ場合にも大変便利です。家具の設置もすぐにできるため、入居までの期間を短縮したい方には大きなメリットと言えるでしょう。

このコーティングのもう一つの強みは、美しい艶感です。体育館のようなピカピカとした床になります。高品質な艶感で住まいに高級感を足します。

ただし、UVコーティングの施工には、専用の紫外線照射機が必要となるため、DIYで行うことは極めて困難です。基本的に専門業者への依頼が必須となり、その分、費用は他のコーティングに比べて高額になる傾向があります。最高の耐久性と即時性を求めるなら最適な選択肢ですが、予算とのバランスを考慮して検討することをおすすめします。

ウレタンコーティング:DIYでも扱いやすい手軽さ

ウレタンコーティングは、DIYでのフロアコーティングを検討している方にとって、最も身近で挑戦しやすい選択肢の一つです。ホームセンターなどでDIYキットとして比較的手頃な価格で手に入ることが多く、専門的な道具がなくても施工できる手軽さが最大の魅力と言えます。初めてのフロアコーティングでプロに依頼するのは少しハードルが高いと感じる方や、まずは自分で試してみたいという方におすすめです。

このコーティング剤は、液剤の伸びが良く、初心者の方でも比較的ムラになりにくい特性を持っています。塗布作業自体もそれほど難しくないため、説明書をしっかり読み込み、適切な手順を踏めば、ご自身の手で床を保護することが可能です。業者に依頼するよりも大幅にコストを抑えられるため、コストを抑えつつ新築マンションの床を保護したい方にもおすすめです。

ただし、ウレタンコーティングは、UVコーティングやガラスコーティングといった他の高性能なコーティングに比べると、耐久性がやや劣るというデメリットがあります。一般的に、効果の持続期間は2〜5年程度とされており、数年ごとに塗り直しが必要になる可能性があります。手軽さや初期費用の安さを取るか、長期的な耐久性やメンテナンス頻度を優先するか、ご自身のライフスタイルと照らし合わせて検討することが重要です。

【コツ2】DIYと業者依頼のメリット・デメリットを比較する

フロアコーティングを検討する際、多くの方が悩むのが「自分でDIYをするか」「専門業者に依頼するか」という点ではないでしょうか。どちらの方法にも一長一短があり、一概にどちらが良いとは言い切れません。ご自身のスキル、かけられる予算、そして最終的に求める仕上がりのクオリティを総合的に判断し、最適な選択をすることが失敗しないための重要なコツとなります。ここでは、DIYと業者依頼それぞれのメリット・デメリットを客観的に比較し、ご自身のライフスタイルに合った選択をするための情報を提供します。

DIYのメリット:費用を抑え、好きなタイミングで施工できる

DIYでフロアコーティングを行う最大の魅力は、やはりコストを大幅に削減できる点にあります。専門業者に依頼する場合と比較して、費用を2分の1から3分の1程度に抑えられる可能性があります。例えば、業者依頼で30万円かかるケースでも、DIYであれば材料費のみで8万円から10万円程度に抑えることができるかもしれません。この差額は、新築マンションの購入費用や引っ越し費用がかかる中で、家計に大きなゆとりをもたらします。

また、DIYはご自身の好きなタイミングで作業を進められる自由度も大きなメリットです。休日の都合の良い時間帯を選んで作業したり、数日に分けて少しずつ進めたりすることも可能です。特に、引越し前の限られた期間で作業を完了させたい場合など、ご自身のスケジュールに合わせて柔軟に対応できる点は、業者に日程を合わせる必要がないため非常に便利だと言えるでしょう。

DIYのデメリット:失敗のリスクと準備の手間

しかし、DIYには失敗のリスクが常に伴います。フロアコーティングは、一度塗ってしまうとやり直しが不可能です。コーティング剤とフローリングを強い力で密着させるため、剥がすことができないのです。

具体的な失敗例としては、コーティング剤の塗りムラ、床にホコリや髪の毛が混入してしまう、乾燥が不十分でベタつきが残る、さらにはコーティング剤が不均一に厚くなり、凹凸ができてしまうなどが挙げられます。プロの職人のように均一で美しい仕上がりを実現することは、初心者の方にとっては非常に難易度が高いのが実情です。

また、作業前の準備にも相当な手間がかかります。床の徹底的な清掃と下地処理は、仕上がりの質を大きく左右する重要な工程ですが、これが想像以上に時間と労力を要します。掃除機やモップ、マスキングテープなど様々な道具を揃えることから始まり、床の油分や汚れを完全に除去し、ホコリ一つない状態にするには細心の注意が必要です。こうした準備の手間や、失敗した場合の精神的・経済的負担を考えると、安易なDIYには慎重な検討が求められます。

専門業者のメリット:プロの仕上がりと安心の保証

専門業者にフロアコーティングを依頼する最大のメリットは、何よりも「プロの高品質な仕上がり」と「安心感」を得られる点にあります。経験豊富な職人たちは、床材の種類や状態を見極め、適切な下地処理からコーティング剤の塗布まで、均一で美しい仕上がりを実現する確かな技術を持っています。DIYでは難しい、ムラのない光沢感や高い耐久性は、専門業者だからこそ提供できる品質です。

さらに、多くの専門業者は施工後に「保証制度」を設けています。万が一、数年後にコーティングの剥がれや不具合が生じた場合でも、保証期間内であれば無償で補修や再施工などのアフターフォローを受けることができます。これは、高額な費用をかけて施工するフロアコーティングにおいて、非常に大きな精神的な安心材料となります。長期的に見て、新築マンションの美しい床を確実に保護し、その価値を維持するためには、プロに任せることが最も確実で賢明な選択肢と言えるでしょう。

専門業者のデメリット:費用が高くなる傾向

専門業者にフロアコーティングを依頼する場合、DIYと比較して費用が高くなる傾向にあるのは避けられないデメリットです。これは、単に材料費だけでなく、職人の高い技術料、長年の経験に基づく知識、専門的な機材の使用料、そして前述した保証制度などのアフターサービス費用が含まれているためです。

しかし、この費用は単なる出費ではなく、「品質」と「安心」を手に入れるための対価と捉えることができます。一度施工すれば長期間効果が持続するため、短期的なコストだけでなく、長期的な視点で費用対効果を考えることが重要です。費用は高くなりますが、DIYで失敗して再施工する手間や費用、そして何より「プロに任せておけば安心」という精神的なゆとりを考慮すると、その価値は十分にあります。

【コツ3】初心者必見!DIYで失敗しないための手順と注意点

DIYでのフロアコーティングは、業者に依頼するよりも費用を抑えられる魅力的な選択肢ですが、失敗のリスクを最小限に抑えるためには、正しい手順と注意点を事前に把握しておくことが不可欠です。実は、フロアコーティングの仕上がりの美しさの約9割は、コーティング剤を塗る前の下準備で決まると言われています。このセクションでは、DIYに挑戦する皆さんが失敗することなく、プロに近い美しい仕上がりを実現できるよう、具体的な手順と各工程での重要な注意点を詳しくご紹介します。

ステップ1:道具の準備と徹底した床の清掃

DIYフロアコーティング成功の鍵は、何よりも入念な準備と徹底した清掃にあります。まずは、必要な道具を全て揃えましょう。具体的には、掃除機、フローリング用ウェットシート、マイクロファイバークロス、マスキングテープ、コーティング剤キット一式、手袋、マスクなどです。

次に、床の清掃に移ります。まず、掃除機で床全体のホコリやゴミを徹底的に除去してください。特に部屋の隅や家具の隙間など、見落としがちな場所も丁寧に掃除することが大切です。その後、固く絞ったウェットシートや雑巾で、床の表面に残った皮脂汚れや油分を拭き取ります。洗剤成分が残らないよう、水拭きの後は乾いたマイクロファイバークロスで念入りに拭き上げてください。最終的に、床にホコリや髪の毛が一本も残っていない、完璧な状態を目指しましょう。この清掃作業は、コーティング剤の密着性や仕上がりの透明感に直結するため、決して手を抜かないでください。

清掃が終わったら、床が完全に乾燥するまで待ちます。水気が残っていると、コーティング剤が均一に塗布されなかったり、乾燥不良の原因になったりします。最低でも数時間、可能であれば半日程度乾燥時間を設けるのが理想的です。

ステップ2:ムラなく均一にコーティング剤を塗布する

コーティング剤の塗布は、仕上がりの美しさを左右する重要な工程です。ムラなく均一に塗るためには、いくつかの具体的なテクニックを実践することをおすすめします。まず、部屋の奥から手前、つまり出口に向かって作業を進めることで、塗り終わった場所を踏んでしまうのを防ぎます。

コーティング剤は、フローリングの木目に沿って一方向に塗布することを意識してください。一度に広範囲を塗ろうとすると、ムラや液だまりの原因になりますので、約1㎡程度の区画に分けて、丁寧に作業を進めるのがポイントです。塗り始めと塗り終わりの境界線が乾き始める前に次の区画を塗り始める「ウェットエッジ」を保つことで、境目を目立たなくし、美しい一体感のある仕上がりになります。塗布量も均一になるよう注意し、厚塗りは避け、薄く均一に塗り広げることを心がけてください。

ステップ3:気温や湿度に注意し、十分に乾燥させる

コーティング剤を塗布した後の乾燥工程は、フロアコーティングの性能を最大限に引き出し、耐久性を確保するために非常に重要です。製品によって異なりますが、コーティング剤には適切な乾燥時間が設けられていますので、必ず製品の指示に従って時間を厳守してください。

特に、気温や湿度はコーティングの乾燥速度や仕上がりに大きく影響します。雨の日や湿度が高い日は乾燥が遅くなり、ベタつきや曇りの原因になることがありますので、できるだけ避け、気候の良い乾燥した日に作業を行うことをおすすめします。作業中は、窓を閉めて外部からのホコリやゴミの侵入を防ぎましょう。エアコンや扇風機を使用する場合は、直接風が当たらないように注意し、緩やかに換気を行う程度にしてください。

完全に硬化するまでは、絶対に床に触れたり、歩いたりしないよう強く注意してください。特に小さなお子様やペットがいるご家庭では、誤って床に触れてしまわないよう、作業エリアを明確に区切り、立ち入りを制限するなどの対策が必要です。焦らず、指定された乾燥時間をしっかりと確保することが、美しい仕上がりと長期的な効果を維持するための秘訣です。

【コツ4】信頼できる専門業者の選び方

フロアコーティングを専門業者に依頼する場合、どの業者を選ぶかは非常に重要です。せっかく高い費用を払うのですから、後悔のないように信頼できる業者を見極める必要があります。単に提示された価格だけで決めるのではなく、複数の視点からしっかりと比較検討することが、満足のいく仕上がりを手に入れるためのカギとなります。

このセクションでは、フロアコーティングを任せるにふさわしい業者を見つけるための具体的な方法を詳しくご紹介していきます。

複数社から相見積もりを取って費用と内容を比較

フロアコーティングの業者選びで最も基本的なステップは、複数社から相見積もりを取ることです。最低でも3社以上の業者に見積もりを依頼することで、市場価格の目安を把握できるだけでなく、各社のサービス内容や提案の違いを比較検討できます。

見積書を比較する際には、単に総額だけを見るのではなく、内訳を細かく確認することが重要です。具体的には、使用されるコーティング剤の種類とメーカー名、施工面積の算出方法、下地処理や清掃作業が費用に含まれているか、そして最も大切な保証内容と期間が明記されているかといった点に注目しましょう。これらの情報が曖昧な業者には注意が必要です。

見積もりの詳細を比較することで、なぜその価格になるのか、どのようなサービスが提供されるのかを深く理解でき、予算とニーズに最も合致した業者を見つけ出すための第一歩となります。

施工実績や口コミ、保証内容を確認する

価格以外に業者の信頼性を判断する重要な要素は、その業者の「実績」と「評判」です。まず、業者の公式ウェブサイトを訪れ、過去の施工事例やギャラリーを確認しましょう。写真や動画で仕上がりのクオリティや、ご自身のマンションと似たタイプの物件での施工実績があるかなどをチェックできます。

また、Googleマップやその他の口コミサイトで、実際にサービスを利用した第三者からの評価を読み込むことも非常に有効です。良い評価だけでなく、改善点やクレームに対する業者の対応なども確認することで、より客観的な情報を得られます。特に、問い合わせに対する対応の速さや丁寧さも、信頼できる業者を見極める上で重要なポイントです。

そして、最も見落とされがちなのが保証内容です。単に「〇年保証」という期間だけでなく、「どのような場合に保証が適用されるのか」「保証の範囲はどこまでか」といった具体的な適用条件をしっかりと確認しましょう。施工後に万が一トラブルが発生した場合でも、適切な保証があれば安心して対応してもらえます。

サンプルを取り寄せて実際の仕上がりをチェック

最終的な意思決定を下す前に、実際にコーティングされた床材のサンプルを手にとって確認することは、後悔しない業者選びにおいて非常に重要なステップです。多くのフロアコーティング業者は、施工を検討しているお客様向けに、コーティングを施したサンプル板を提供しています。

このサンプルを自宅で確認することで、光沢感や色味の変化、そしてペットの滑りにくさなどを、実際に手で触って確かめることができます。カタログや写真だけでは伝わりにくい質感や実際の見た目を自分の目で確認することで、施工後のイメージとのギャップをなくせます。また、可能であれば、クローゼットの中など目立たない場所でテスト施工をしてもらい、実際のフローリングでの仕上がりを確認することも有効な手段です。

【コツ5】コーティング後の美しさを長持ちさせるメンテナンス方法

フロアコーティングを施した床は、新築マンションの美しさを長期的に保つための重要な要素です。しかし、せっかく費用をかけてコーティングをしても、その後のメンテナンス方法を間違えてしまうと、本来の耐久性や美観を損ねてしまう可能性があります。ここでは、コーティング後の美しい状態をできるだけ長く維持するための、正しいメンテナンス方法をご紹介します。適切な知識と手入れで、大切な床を長持ちさせましょう。

普段のお手入れ方法と注意点

フロアコーティング後の日常的なお手入れは、非常にシンプルです。基本的に、乾いたフローリングワイパーや掃除機を使って、床のホコリやゴミをこまめに除去するだけで十分です。これだけで、傷の原因となる細かなチリや砂粒を取り除き、コーティング層へのダメージを軽減できます。

もし汚れが気になる場合は、固く絞った水拭きをしてください。中性洗剤を薄めたものを使うことも可能ですが、必ずコーティング剤のメーカーが推奨する方法に従い、最後に乾拭きをして水分を残さないように注意しましょう。これにより、シミや水垢の発生を防ぎ、コーティングの光沢を維持できます。

一方で、コーティングされた床には「やってはいけないこと」がいくつかあります。研磨剤入りのクレンザーや、アルカリ性や酸性の強い洗剤、ワックス剥離剤などの使用は絶対に避けてください。これらはコーティング層を傷つけたり、変質させたりする原因となります。また、硬いブラシでゴシゴシこすったり、濡れた雑巾を長時間床に放置したりするのも、コーティングの剥がれやシミにつながるため注意が必要です。

耐久年数と再施工のタイミング

フロアコーティングの耐久年数は、使用したコーティングの種類によって大きく異なります。例えば、DIYでも扱いやすいウレタンコーティングは2年から5年程度、ペットに優しいシリコンコーティングは5年から10年程度が目安です。一方、耐久性に優れたガラスコーティングやUVコーティングは、10年以上、場合によっては20年以上の持続が期待できます。

再施工を検討すべきサインとしては、いくつかの具体的な変化が挙げられます。まず、床全体的に光沢が失われてきたと感じる場合です。これはコーティング層が劣化し始めている可能性があります。次に、以前はなかった細かい傷が目立つようになったり、汚れが落ちにくくなったりした場合も、保護機能が低下しているサインと考えられます。これらの変化が見られたら、一度専門業者に相談して、床の状態をチェックしてもらうことをおすすめします。

大切なのは、床の状態を定期的にチェックし、異変に早期に気づくことです。早めに対処することで、床材本体へのダメージを防ぎ、より費用を抑えて再施工できる場合もあります。フロアコーティングは一度施工すれば終わりではなく、適切なメンテナンスと必要に応じた再施工によって、その効果を最大限に引き出し、新築時の美しさを長く保つことができるのです。

まとめ:最適なフロアコーティングで新築マンションの価値を高めよう

新築マンションの美しい床を長持ちさせ、日々の暮らしをより快適にするためには、フロアコーティングが非常に有効な手段です。単に床を保護するだけでなく、住まい全体の美観を向上させ、掃除の手間を減らすことで、精神的なゆとりも生まれます。これは、新築マンションの価値を長期的に維持し、さらには向上させるための賢い選択と言えるでしょう。

この記事では、ご自身のライフスタイルに合ったフロアコーティングの種類を選ぶ「コツ1」から、DIYと業者依頼を比較検討する「コツ2」、DIYでの失敗を防ぐための「コツ3」、信頼できる業者を見つける「コツ4」、そして施工後の美しさを保つメンテナンス方法「コツ5」まで、具体的なステップで解説してきました。

フロアコーティングは、一度施工すれば数年から数十年効果が持続する、まさに「戦略的な投資」です。将来のフローリング張り替え費用を先回りして削減する効果も期待できます。ぜひ、ご自身の目的や予算、そしてペットの有無などを考慮し、最適なフロアコーティングを見つけて、新築マンションでの快適な暮らしを最大限に満喫してください。